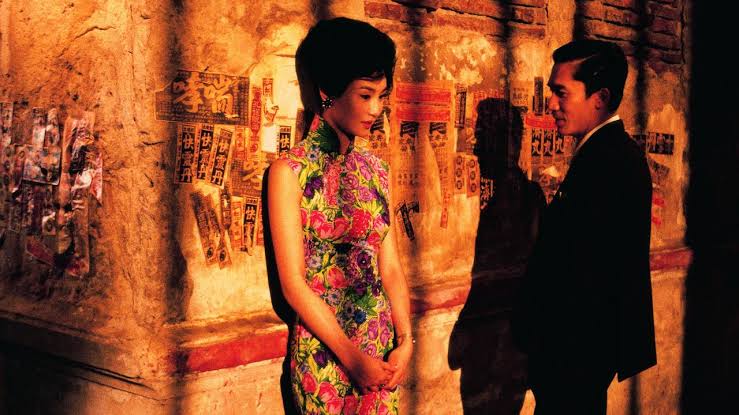

Hong Kong, 1962. Uma mulher visita um apartamento a fim de conseguir um quarto para viver com o marido. Em seguida, um homem sobe ao mesmo apartamento, passa pela mulher e pergunta, também, se há um quarto para ele viver com a esposa. A senhoria diz que não, mas que, talvez, na porta seguinte, seus vizinhos tenham um quarto vazio. O homem vai até a porta indicada e aperta a campainha. Corta. Até aqui, estávamos condicionados a planos fechados e internamente abarrotados, às vezes emoldurados, dando pouco espaço visível para que os personagens se movimentassem. A cena seguinte é uma montagem paralela das duas mudanças, do homem e da mulher. Continuamos confinados. No plano em que trabalhadores carregam um móvel por um corredor, conseguimos distinguir quatro ou cinco personagens, mas o espaço pequeno e a banda sonora nos fazem acreditar que há muito mais pessoas tentando ajudar. Essas são as cenas iniciais de Amor à flor da pele (2000) de Wong Kar Wai. E isso que aqui, de certa forma, comentei é a mise-en-scène, ou, como chamarei neste texto, a encenação.

A história da encenação nasce junto com a história do cinema. A habilidade de pôr em cena começa com o primeiro plano de todo filme já feito. Quando uma posição de câmera é escolhida, começa o processo de encenar. Se a estratégia continuará, já é outra história. Mas o que podemos ter certeza é que mesmo o filme mais comercial, o mais picotado e mastigado, começa com um plano que foi escolhido pelo diretor ou diretora a fim de nos preparar para algo.

Encenar, para o teórico e crítico Luiz Carlos Oliveira Jr. é “a arte de colocar os corpos em relação ao espaço e de evidenciar a presença do homem no mundo ao registrá-lo em meio à sua vida”. Oliveira Jr. escreveu um belo livro sobre encenação. Ele faz uma cartografia dos teóricos que a estudaram, apontando suas principais ideias e confabulando ele próprio a respeito do tema. Me interessa especialmente a última parte dessa citação: “registrá-lo em meio à sua vida”. Pois todo filme é sobre a relação de um personagem com o espaço e sobre sua presença no mundo. O mais complicado de uma realização cinematográfica é conseguir filmar a vida de um ou mais personagens. Filmar essa vida é, em curso e em resultado, a encenação.

Em termos mais concretos, encenar é: escolher uma posição de câmera e se ela terá movimento, posicionar os elementos cenográficos em relação aos personagens, dirigir a direção de fotografia a iluminar as cenas em favor do cenário e da subjetividade do diretor(a) e dos personagens, dirigir os técnicos de som a captar aquilo que será mais importante para a cena e para o filme, dirigir os atores a seu modo de interpretar em relação a totalidade do filme; tudo isso para, à priori, controlar o ritmo interno da cena, pensando no ritmo de todo o filme que se formará no processo de montagem.

Eu diria que, além da vida, o ritmo seria outro resultado a se alcançar com a encenação. O ritmo interno de uma cena específica, se estiver em consonância com o das demais, constrói não só a sua própria força, mas também a força de todo o filme. Esse ritmo seria a velocidade com que as coisas acontecem? Até certo ponto sim, mas é mais que isso. Ele é o controle das emoções dos personagens durante a cena. Controle dos gestos e dos olhares. Do andar. Do psicológico. Etc.

Assim se estabeleceu a encenação durante a história do cinema. O filme mudo evoluiu sua linguagem até alcançar perfeição com Aurora (1927), primeira produção hollywoodiana de Murnau. No início do cinema falado é lançado M, o vampiro de Dusseldorf (1931) de Fritz Lang, onde já era possível observar as mais eficientes estratégias de encenação usadas em um filme de suspense assustadoramente atual.

Os anos passam e os estudos acerca da encenação se profundam. Na França, um grupo liderado por Michel Mourlet radicaliza o entendimento de mise-en-scène, propondo limites mais diretos, endurecendo o que poderia se dizer ser um bom filme. Estes eram os mac-mahonianos, críticos e cineastas que frequentavam o cinema Mac-Mahon, em Paris. No saguão do cinema estavam os retratos dos quatro cineastas que eles consideravam serem os únicos a honrar a arte da encenação: Raoul Walsh, Otto Preminger, Joseph Losey e Fritz Lang. Eles diziam que tudo está na mise-en-scène. Mourlet vai defini-la como “uma força, uma tensão, que é condicionada pelo quadro e pela lente da câmera”.

Ao fim dos anos 1980 e o início dos 1990 o cinema passava por uma crise identitária relacionada a um assunto que à primeira vista não estaria diretamente relacionada com a encenação: o realismo. Após passar por uma fase de glória nos anos pós Segunda Guerra Mundial, o realismo foi condicionado ao maneirismo e ao pós-modernismo cinematográfico. A essência se perdeu. O realismo só voltaria ao centro da discussão com cineastas como Tsai Ming-Liang, Claire Dennis, Jia Zhangke, Béla Tarr, Gus Van Sant, entre outros, que nos anos 1990 realizariam filmes que incitariam a pergunta: estaria a encenação desaparecendo?

Mas essa questão não deveria ser considerada em uma perspectiva pessimista ou negativa, pois mesmo com a proposta fílmica desses novos realismos estando distante do que se entendia como encenação, a significância e o sentimento da cena apareceriam de outra forma, seja pelo viés contemplativo (Sátántangó, Plataforma, Vive L’amour) ou pelo sensório (Chocolate, Elefante, Rosetta). Nessas estratégias, a vida não é expressamente dirigida em cena, mas sim espelhada. Para tanto, os longos planos de lentes abertas serviriam para transformar o que entendíamos como ritmo e propor uma nova forma de sentir o filme.

Mas, assim sendo, se não há ritmo, haverá encenação? O problema é que alguns desses filmes se baseiam em significados espaçados demais, apostando num entendimento quase acadêmico de todo e qualquer espectador. Isso também resultaria numa noção de desaparecimento da encenação como antes conhecida.

Outra discussão acerca dessa morte da encenação está também no constante crescimento da produção de filmes hollywoodianos, de enormes blockbusters. David Bordwell vai questionar a desnecessária objetividade da planificação de alguns desses filmes em seu livro Figuras Traçadas na Luz, ao analisar uma cena de diálogo de Jerry Maguire (1996). Ali, são filmados os seguintes tipos de planos para a cena: close em cada um dos personagens, plano conjunto da conversa, planos detalhes de cada um dos personagens. Esse sistema objetivo, de acordo com Bordwell, acabaria com a possibilidade de imprimir significado à cena, como se bastasse apenas contar uma história o mais rápido possível, sem sentimentos e sensações, ao espectador.

Mas ainda há quem tente, mesmo com todas as reutilizações e reimaginações da mise-en-scène, utilizá-la de maneira subjetiva e sincera em meio essas duas vertentes. Abbas Kiarostami e seu Gosto de Cereja (1997) trazem ao cinema contemplativo um desdobramento: um filme cujo ritmo é pautado pela pulsação subjetiva do personagem principal. Em uma planificação simples e eficiente, permanecemos em grande parte das sequências condicionados a um jogo de planos e contra-planos de diálogos, estratégia que encontrará lastro no estado emocional do Sr. Badii, o protagonista, um homem que procura alguém para lhe assistir em seu suicídio. Ora, como traduzir isso em filme? Não há uma redenção em jogo, não há uma história de superação. O que Kiarostami filma, aqui, é uma busca que parte da convicção de que não há nada mais a se fazer neste mundo. Quando um trabalhador questiona Badii de sua decisão suicida e tenta convencê-lo do contrário, Badii responde que aquele homem pode até entender sua dor, mas jamais será capaz de senti-la. De igual modo, nós nunca conseguiremos senti-la. É por isso, provavelmente, que o filme nos confina ao carro de Badii, aos diálogos que ele traça com homens que irão ajudá-lo ou não, e a sua busca por dar fim a si mesmo. Mas mesmo sem uma remissão, ao final, Kiarostami ainda nos deixará com uma dúvida.

Há um ritmo em Gosto de Cereja que o diferencia dos demais exemplares dos novos realismos, pois ele aposta no personagem e traça cada plano pensando nele, por e através dele. Essa é sua estratégia mais eficiente.

Claire Dennis aposta no sensorial para construir Bom Trabalho (1999), se utiliza do espaçamento da história e dos significados de maneira a deixar símbolos que sempre nos lembrem o que está acontecendo: aqui, temos uma história de hierarquia, ciúmes e repreensão. Um capitão da Legião Estrangeira tenta proteger um soldado prodígio de um sargento nocivo. Dennis investe os sete minutos iniciais jogando com o fluxo de sentimentos das cenas antes de fazer o enredo andar de fato, e quebra a expectativa de um filme sobre militares quando inicia com uma cena empolgante e dançante numa boate em Djibouti. Isso se revelará essencial, pois já nos apresenta como se dará a encenação durante todo o filme. Temos uma planificação que exalta os corpos filmados dos soldados, conflitos narrativos que encontram seus maiores embates em olhares trocados, um heroísmo não espetacularizado e uma disputa entre capitão e sargento que às vezes é simbolizada por uma partida de xadrez ou de sinuca. Dennis filma a repreensão de sentimentos dos personagens; amizade, homoafetividade, religiosidade. Por encher a história com esses símbolos, o filme não perde o ritmo proposto pela diretora e, portanto, não perde encenação.

Há muitos filmes que podem ser considerados parecidos com Bom Trabalho, mas a diferença é que, aqui, a diretora não está satisfeita em espelhar a vida, filmando planos longos e abertos que emulam o cotidiano. Ao tentar fazer isso, muitos realizadores apenas conseguem filmar o insuportável, o que poderá ser (ou não) bem recebido em alguns festivais ou circuitos fechados. Claire Dennis, no entanto, dirige sua subjetividade e a subjetividade de seus personagens.

Alguns realizadores darão atenção especial à aspectos técnicos específicos de uma produção. O som, por exemplo, sempre fez parte da encenação. Há construção de encenações ontológicas cujo sucesso dependeu essencialmente do desenho sonoro. Em Daunbailó (Jim Jarmusch, 1986), numa das partes da fuga do personagem de Roberto Benigni, o personagem se encontra sozinho, abandonado pelos seus companheiros; no minuto seguinte, a câmera permanece em Begnini, amedrontado, enquanto ouvimos a floresta, o rio, os cachorros latindo, os policiais se aproximando, até passos mais intensos serem ouvidos e seus companheiros retornarem para ajudá-lo. No conhecidíssimo Vá e Veja (Elem, Klimov, 1985), por pelo menos meia hora a trilha sonora é prejudicada por uma bomba que cai próximo ao protagonista, e ouvimos durante todo esse tempo um som distorcido e irregular, que vai retornando ao normal aos poucos, com um zunido constante.

Pode soar clichê falar que a obra da cineasta argentina Lucrecia Martel é pautada por construções sonoras muito planejadas, mas não há como escapar de referenciá-la quando a encenação é movida e tão fortificada por um único elemento. Em A Mulher Sem Cabeça, lentes fechadas colam a protagonista Vero aos locais por onde ela transita, tornando-a indissociável da história que a persegue. Em um momento de distração ao volante, Vero bate com seu carro em alguma coisa. Na batida, ela machuca sua cabeça, mas ignora o que atropelou e vai embora. No momento da batida, começara a ocorrer uma mudança na subjetividade sonora da personagem, causada tanto pelo trauma físico, quanto pelo psicológico. Será que ela matou alguém? A dúvida é mostrada pelo silêncio e pela passividade de Vero, pelos inúmeros planos em que ela está de costas, pelos sons que hora estão longe, hora estão perto,às vezes distorcidos, às vezes com um zunido baixo e constante. Essas estratégias fazem pulsar o psicológico de Vero, fazem pulsar a sua vida durante o período em que o filme se passa.

Dennis Villeneuve, diretor atualmente nas graças do mercado de Hollywood, após impulsionar sua carreira com Incêndios, em 2010, demonstrou aos executivos americanos que poderia dirigir filmes de grande orçamento com eficiência. Fez em sequência Os Suspeitos (2013) e A Chegada (2016).

Expressar suas idéias em produções de grande orçamento do mercado americano não é algo fácil, muito menos fazer de um filme que chega quase pronto em suas mãos um filme verdadeiramente seu. Há relatos de produtores e executivos que ficam 24 horas por dia no pé de um diretor para que determinado filme não saia dos caminhos pré-determinados pelo estúdio.

Em seu livro Esculpir o Tempo, Andrei Tarkovsky diz que aquele diretor ou diretora que faz um filme comercial para só depois fazer o seu filme pessoal, na verdade, nunca vai fazer o filme pessoal. Levando isso em conta, fazer A Chegada deve ter sido um feito e tanto para Villeneuve. Nele, a encenação é emocional e fisicamente interligada ao enredo, indissociavelmente. Resumindo, algumas naves alienígenas pousam na Terra em diversos pontos do planeta e o governo americano chama a linguista Louise Banks e o cientista Ian Donnely para ajudá-los a estabelecer contato com os seres que chamaram de heptapods. Quando consegue desvendar e compreender a linguagem desses seres, Louise explica que o modo de escrita daqueles aliens é circular, eles não escrevem uma sentença de modo gradual, mas de uma única vez; é como se tentássemos escrever uma frase com as duas mãos, movendo-as simultaneamente, já sabendo exatamente o que escrever, do início ao fim, e o tamanho da frase. Mais tarde, entendemos que este tipo de linguagem também está ligada ao modo como os heptapods conhecem e percebem o tempo: eles não vivem sua vida um dia após o outro, mas toda ela de uma vez, sentindo tudo que sentirão durante toda sua extensão, sabendo o que acontecerá em todos os momentos dela.

Desde o começo desse A Chegada, Louise sonha com uma vida em que ela tem uma filha, uma filha morreu de câncer. Inicialmente, entendemos que esse é o passado da personagem. Mas quando Louise começa a se aprofundar na linguagem alienígena, seu companheiro Ian pergunta: “Você está sonhando na linguagem deles?”. Sim, logo saberemos: ela está sonhando com o futuro.

Villeneuve transforma esse conceito no princípio da encenação de seu filme. Desconfiamos desde o início que Louise é uma personagem carregada pelo trauma de perder uma filha, percebemos a solidão e a soturnidade que ela carrega consigo e como isso afeta os ambientes e as ações que nos são mostradas. De início, a chegada das naves espaciais não é espetacularizada, acompanhamos Louise caminhar pelas notícias e suas reações como se fossem apenas mais um dia comum em sua vida. Quando Louise é chamada pelo governo e adentra a um novo mundo, Villeneuve nos mostra a personagem desfilando, reagindo aos poucos as novas informações. Deixamos de estar ao seu lado para estar ao lado da situação. O que nos mantém presos ao subjetivo de Louise são as constantes visões de sua filha. Estamos vivendo o círculo de sua vida sem saber. Assim como ela, que sonha na linguagem dos alienígenas a medida que a compreende, nós também absorvemos a encenação ao mesmo tempo em que aprendemos a escrita/linguagem dos heptapods pelos olhos de Louise, principalmente porque Villeneuve filma a partir do que cada cena pede, a partir do que cada situação exige da câmera e do som – como na sequência do primeiro contato com a nave, onde muitas coisas são filmadas com lentes abertas que distorcem a imagem, tornando tudo ora maior, ora esquisito, estranho, enquanto o som passa de uma trilha musical soturna ao silêncio perigoso para potencializar a experiência da sensação de adentrar um lugar, um mundo, completamente desconhecido.

Nenhum estilo é melhor que o outro. Propostas são diferentes e cabem a diferentes públicos. Há quem acredite na morte da mise-en-scène, no fim da encenação, mas talvez seja, ainda, necessário questionar essa sentença. Afinal, mesmo quando filmes parecem desprovidos de tantas estratégias de encenação, não é exatamente ela que nos faz lembrar, sutilmente ou não, que estamos diante da vida em movimento de uma personagem?

Se morrer a encenação, como voltaremos a sonhar, vez ou outra, nessa linguagem que, apesar de tão distinta da que utilizamos no dia-a-dia, nos permite experimentar mistérios (do mundo, da vida e do tempo)?

PH Martins é originário do interior do Espírito Santo, estudante de Cinema e Audiovisual da Ufes. É diretor, roteirista e produtor, seu último curta metragem, o documentário "Os Que Esperam", foi exibido no 26º Festival de Cinema de Vitória, em 2019.